单晶硅电池的实验室最高转换效率已接近其29.4%的理论极限,而钙钛矿与晶硅构建为叠层结构,可充分利用不同波长太阳光,电池理论效率能达43%以上,已被公认为是新一代颠覆性光伏技术。其中,基于超薄硅片的柔性叠层电池以其超凡的轻量化(超高功率-重量比)和可弯曲特性,有望解锁太空能源、可穿戴设备和建筑曲面光伏等前沿领域。然而钙钛矿功能层在反复弯曲和温度变化下界面极易分层失效,导致其稳定性和使用寿命远不及刚性器件,严重阻碍了商业化进程。

苏州大学张晓宏教授与刘江教授团队针对柔性叠层器件界面分层失效的核心问题,创新设计了一种“一紧一松”的双缓冲层结构。精心设计的疏松SnOx层能像弹簧床垫一样吸收和耗散应变能,有效缓解制备过程中离子轰击和后续使用中形变带来的机械应力;而致密的SnOx层可确保高效的界面电荷提取和稳固的电学连接。

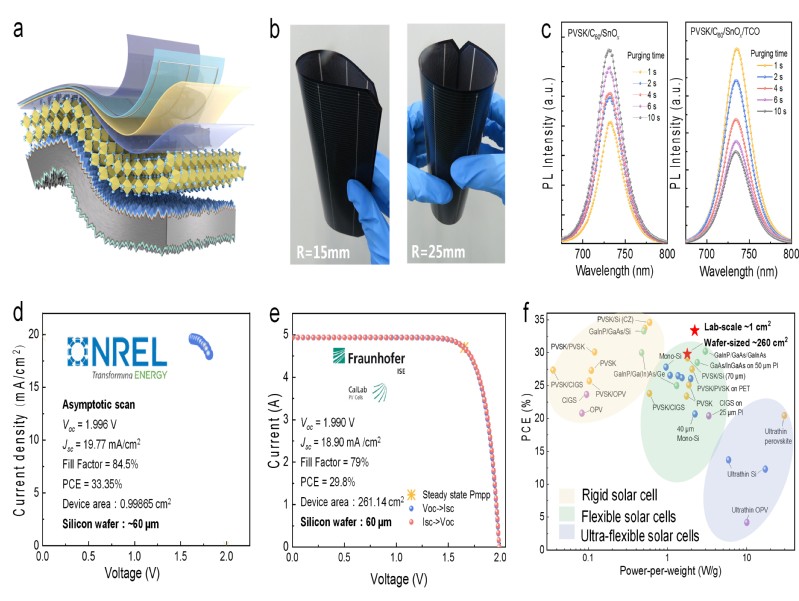

这种“刚柔并济”的分层设计在纳米尺度上完美协调了应力缓冲与高效传输这对矛盾的需求,为柔性叠层电池披上了“耐用铠甲”。基于此制备的超薄柔性钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池(仅60微米左右)在实验室尺寸上(~1 cm2)获得了国际权威认证机构(美国可再生能源实验室)认证效率达33.4%,在全硅片尺寸上(~261 cm2)效率高达29.8%,创下该类型器件新的世界纪录。其功率/重量比高达1.77 W/g,轻量化优势卓著。同时,基于该技术的柔性叠层器件也展现了卓越的稳定性,在经历43000次极端弯折(弯曲半径42 mm)后仍保持初始效率的97%;在-40℃至85℃剧烈温差循环老化250个周期后也保持了初始效率的97%。

图1. (a)柔性叠层器件结构示意图;(b)柔性叠层器件弯曲实验;(c)ALD工艺不同吹扫时间对应的薄膜荧光强度;(d)1 cm2小面积叠层器件认证效率(33.4%);(e)261 cm2大面积叠层组件认证效率(29.8%);(f)目前不同光伏技术对应的功率/质量比和效率的对比。

该研究成果以《Flexible perovskite/silicon tandem solar cell with a dual buffer layer》为题,于2025年11月10日在《Nature》上发表。苏州大学博士后方正、苏州大学博士生丁蕾、隆基绿能中央研究院杨莹、顾小兵、李海月为论文共同第一作者,苏州大学张晓宏教授、刘江教授、隆基中央研究院何博、曲铭浩、徐希翔、李振国等为通讯作者。

详情请点击论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09835-w#article-info