研究背景

钙钛矿/硅叠层太阳能电池(TSCs)因其卓越的光电特性成为研究热点,其效率已突破单结电池的理论极限。当单结太阳能电池效率增长趋于停滞时,叠层电池仍展现出显著提升空间。提升太阳电池转换效率对降低光伏发电平准化成本至关重要,其中钙钛矿/硅叠层电池仍具有最大优化潜力。鉴于硅电池技术的高度成熟,当前叠层电池效率提升主要依赖于宽带隙(WBG)钙钛矿太阳能电池(PSCs)的优化。然而宽带隙钙钛矿电池的开路电压(VOC)损耗会随带隙增大而急剧增加,这主要源于陷阱辅助的非辐射复合。选择能促进电荷传输并钝化缺陷的电荷传输层,是实现高效稳定器件的关键。自组装单分子层(SAMs)具有高透光性、无掺杂、易加工、低成本及可规模化等优势,使其作为空穴选择层(HSLs)在高效率单结及叠层电池中备受关注。在织构化硅基底上实现高度有序、均匀覆盖且具有最优堆积构型的SAMs,仍是进一步提升钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率的关键挑战。

研究问题

本研究设计了一种不对称SAM分子(命名为HTL201),其以咔唑为核心,两侧分别连接锚定基团和间隔基团,作为钙钛矿/硅TSCs的空穴选择层(HSL)。与含氮键合膦酸基团的对称SAMs相比,HTL201分子在透明导电氧化物(TCO)复合层上展现出最小的空间位阻和更优的覆盖度。HTL201与钙钛矿薄膜间的强配位作用有效降低了埋底界面的非辐射复合。值得注意的是,钙钛矿与HTL201之间优化的能级排列,配合钙钛矿层准费米能级分裂(QFLS)值的提升,使钙钛矿/硅TSCs获得了近2V的惊人开路电压,基于硅异质结(SHJ)太阳能电池实现了认证功率转换效率(PCE)高达34.58%的突破性成果。

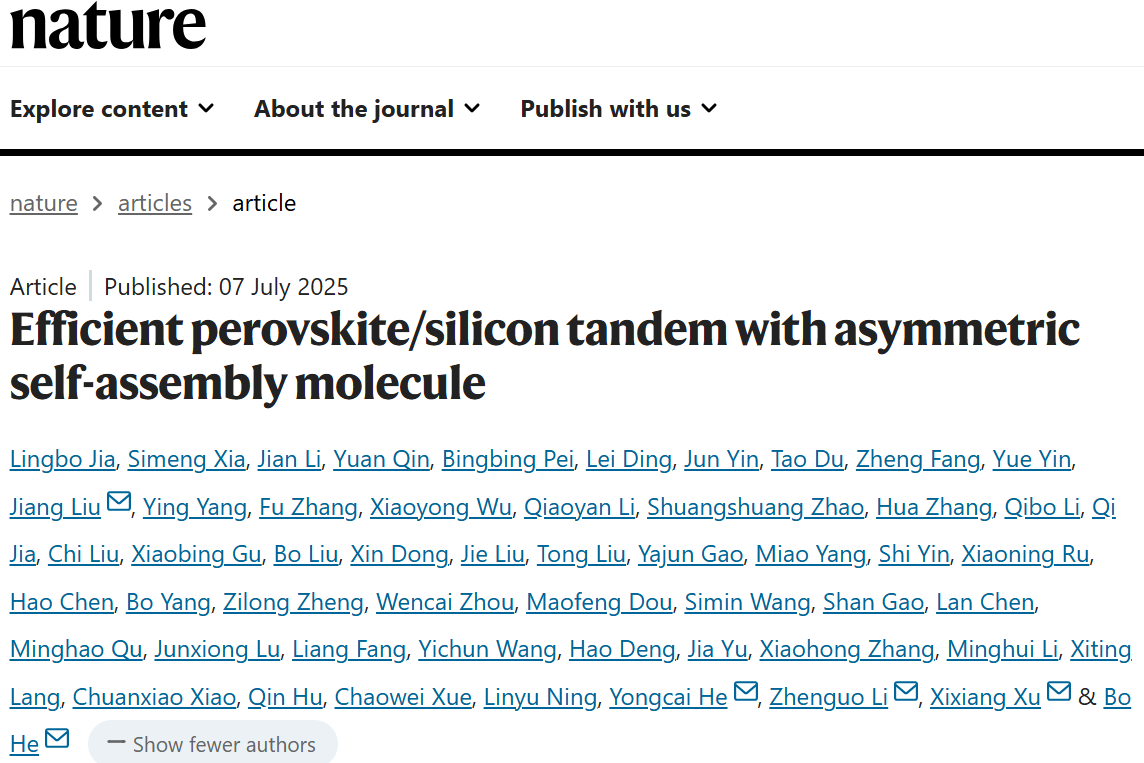

图1| 不同自组装单分子层在IZO基底上的覆盖分数及其与钙钛矿的相互作用

要点:

1.HTL201的化学结构(图1a)通过氢核磁共振谱(1H NMR)、碳核磁共振谱(13C NMR)、质谱及傅里叶变换红外光谱(FT-IR)验证。为证明侧链膦酸基团对性能提升的积极作用,本研究同时对比分析了两种对称自组装单分子膜(SAMs)——Me-4PACz与MeO-4PACz(图1a)。热重分析(TGA)显示这三种SAM分子热分解温度均超过200℃,表明其能耐受器件制备过程中的高温环境(100℃)。通过循环伏安法(CV)测试测得Me-4PACz、MeO-4PACz和HTL201的最高占据分子轨道(HOMO)能级分别为-5.32 eV、-5.08 eV和-5.11 eV。

2.首先通过X射线光电子能谱(XPS)测试评估了自组装单分子层(SAMs)与IZO复合层之间的配位作用。与原始IZO相比,IZO/HTL201的Zn 2p和In 3d特征信号分别出现约0.7 eV和0.5 eV的显著位移,这种位移幅度远大于IZO/MeO-4PACz(约0.5 eV和0.35 eV)和IZO/Me-4PACz(约0.1 eV和0.15 eV)体系。这表明HTL201与IZO复合层存在更强的相互作用,从而促进了HTL201锚定分子的表面覆盖率提升。

3.本文通过经典分子动力学(MD)模拟验证了HTL201在TCO基底上增强的覆盖能力。图1b展示了Me-4PACz、MeO-4PACz和HTL201在IZO基底表面吸附能随模拟时间的变化曲线,HTL201对IZO表面表现出更强的亲和力。图1c则动态演示了HTL201分子在IZO基底上的吸附过程:SAM分子在IZO基底上的吸附过程较为迅速,可分为物理吸附、化学吸附以及最终形成有序取向的致密排列结构三个阶段。值得注意的是,通过调整咔唑核侧链的间隔基与锚定膦酸基团,HTL201分子在IZO表面展现出更高的覆盖分数(图1d)。HTL201与IZO基底之间更强的相互作用,直接促成了HTL201薄膜在基底表面更优异的覆盖效果(图1e)。

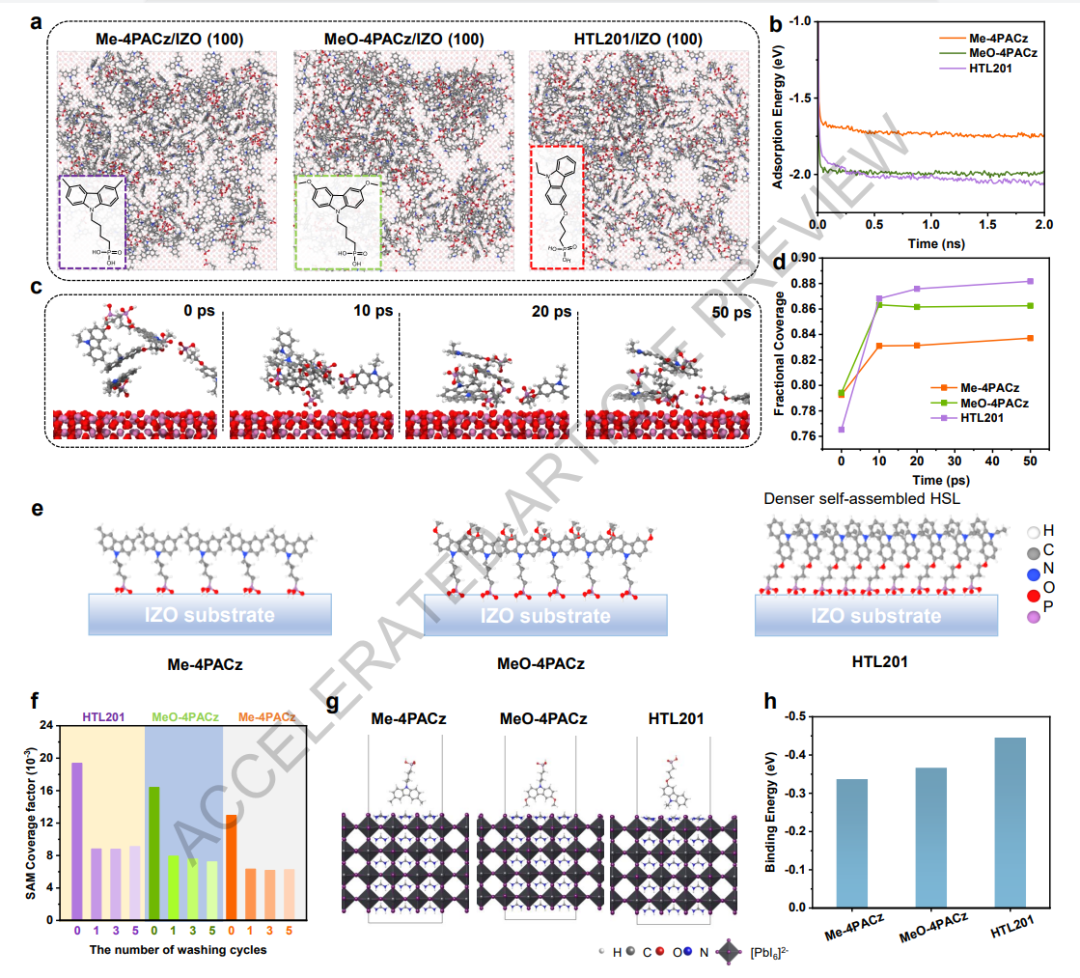

图2|基于不同空穴选择层的叠层太阳能电池器件性能

要点:

1.本文采用硅异质结太阳能电池作为底电池,构建了钙钛矿/硅叠层太阳能电池。顶部钙钛矿电池基于不同自组装单分子层(SAMs)制备,其结构为IZO/SAM/钙钛矿/LiF/二碘乙二铵(EDAI)/C60/SnO2/IZO/Ag/MgF2。图2a和2b分别展示了基于HTL201的器件结构及截面扫描电子显微镜(SEM)图像。通过20个独立器件的箱线图(图2c-2f)及相应光伏参数对比可见:采用HTL201的器件平均光电转换效率(PCE)达34.22%,其中最优叠层电池效率高达34.60%,开路电压(VOC)突破2.001 V,短路电流密度(JSC)为20.64 mA/cm2,填充因子(FF)达83.79%。相比之下,Me-4PACz和MeO-4PACz的平均PCE分别为32.18%和33.34%。HTL201器件在VOC和FF上均显著优于另两种SAM材料。

2.图2g展示了基于三种SAM材料的最佳叠层电池电流-电压(J-V)曲线,图2h为HTL201基叠层电池的外量子效率(EQE)曲线。经计算,钙钛矿顶电池和硅底电池的光生电流密度积分值分别为21.50和20.70 mA/cm2。本研究团队将一款优化后的HTL201基叠层电池送至欧洲太阳能测试机构(ESTI)认证,获得34.58%的认证效率(图2i),创下已报道钙钛矿/硅叠层电池的最高纪录。对照实验表明,无论是否进行EDAI界面修饰,HTL201基器件的平均PCE均显著优于对照组。本文还研究了具有不同脂肪链长度(n=2,4)的HTL207和HTL203等HTL201衍生物性能,发现其效率仍高于Me-4PACz和MeO-4PACz基器件,但HTL201在同类衍生物中表现最优。这些结果证明不对称分子设计是具有普适性的成功策略。

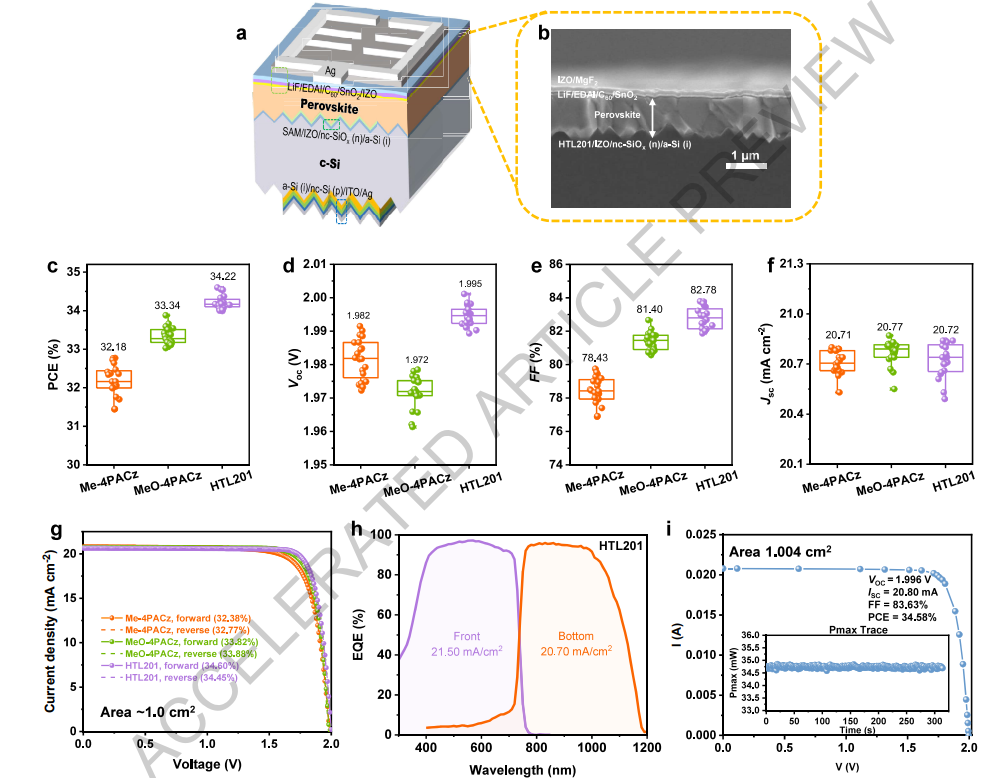

图3| 不同自组装单分子层对载流子动力学的影响

要点:

1.本文通过光致发光成像和稳态PL测试研究了不同自组装单分子层(SAMs)对电荷动力学的影响。沉积在HTL201上的钙钛矿薄膜比Me-4PACz和MeO-4PACz基底呈现更明亮的PL成像,表明其陷阱密度更低。钙钛矿薄膜的稳态PL光谱在733 nm处显示特征峰,与1.69 eV的带隙相符。此外,采用时间分辨光致发光(TRPL)检测了不同SAMs上钙钛矿薄膜的电荷动力学。HTL201上的钙钛矿薄膜载流子寿命(5860 ns)显著高于Me-4PACz(5574 ns)和MeO-4PACz(1813 ns),表明其界面陷阱密度更低且非辐射复合受到抑制,这有利于开路电压(VOC)提升。这种优势可归因于HTL201改善了薄膜结晶度并提供了有效的缺陷钝化作用。

2.通过XPS测试38表征发现:所有SAMs修饰后的钙钛矿薄膜Pb 4f信号结合能均向低能方向偏移,其中HTL201修饰样品偏移最显著,表明其与钙钛矿的相互作用最强。态密度(tDOS)和空间电荷限制电流(SCLC)测试进一步验证了HTL201基底上钙钛矿薄膜的陷阱密度更低。通过PL量子产率(PLQY)测试量化界面非辐射复合损失,结果显示IZO/HTL201基底上钙钛矿薄膜的PLQY达0.399%,优于Me-4PACz(0.346%)和MeO-4PACz(0.152%)(图3a),表明HTL201能更有效抑制钙钛矿/空穴传输层界面的复合损失。基于PLQY结果的准费米能级分裂(QFLS)分析显示(图3b),HTL201基器件的QFLS值达1.270 V,与Me-4PACz(1.267 V)共同解释了其高VOC特性。这些结果充分证实HTL201能显著降低界面复合。

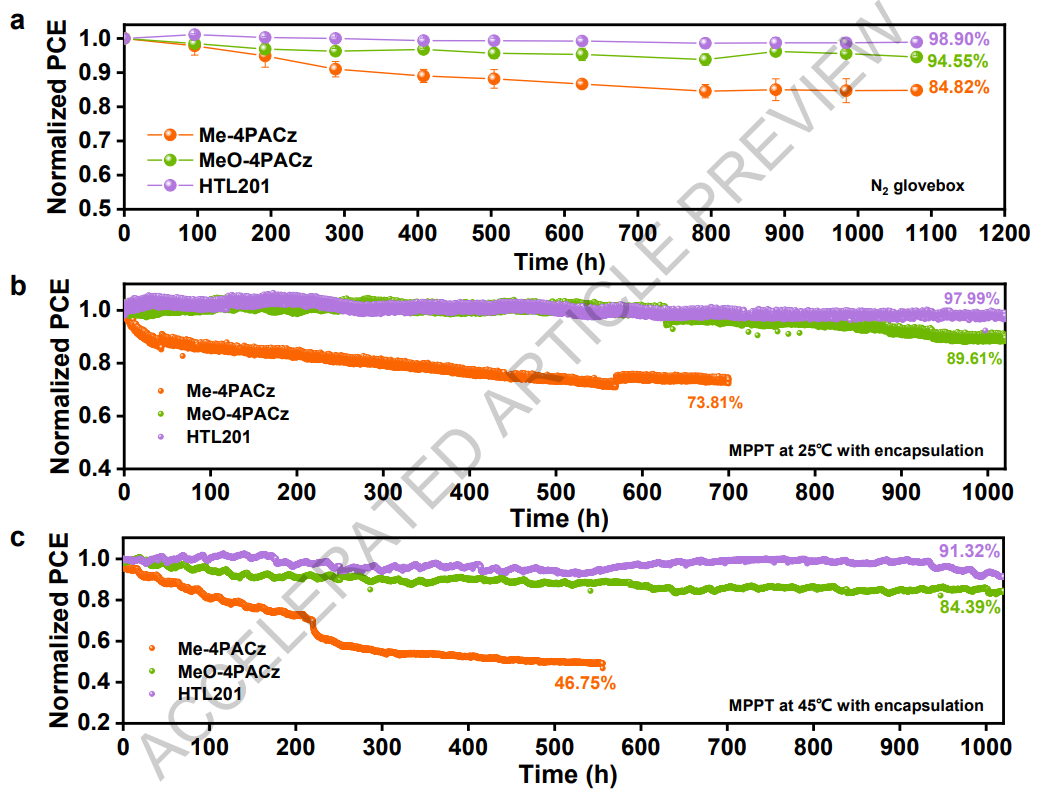

图4| 叠层太阳能电池的长期稳定性

要点:

1.本文首先研究了未封装器件的储存稳定性。基于HTL201的串联太阳能电池展现出卓越的储存稳定性,在1080小时储存后仍保持约98.9%的初始效率。相比之下,含MeO-4PACz和Me-4PACz的器件仅分别保留了94.6%和84.8%的初始光电转换效率(图4a)。同时,在25℃和45℃环境温度下,对基于Me-4PACz、MeO-4PACz和HTL201的封装器件进行了持续光照下的最大功率点追踪测试(图4b和c)。经过1020小时运行后,HTL201基器件在25℃下保持约98.0%的初始效率,在45℃高温下保持91.3%的初始效率。而MeO-4PACz基器件在25℃和45℃下分别保持89.6%和84.4%的初始效率,Me-4PACz基器件则在500小时后出现显著衰减。

2.通过循环伏安测试发现,经过30次连续阳极扫描后,Me-4PACz和MeO-4PACz的氧化还原峰电流密度显著下降,初始化学物质逐渐转化为氧化产物,表明这两种材料的电化学稳定性均逊于HTL201。核磁共振测试显示,三种自组装单分子膜材料在持续光照24小时后,其氢谱均未发生明显变化,证实Me-4PACz、MeO-4PACz和HTL201分子均具有良好光稳定性。

总结与展望

综合上述结果可知,HTL201相比Me-4PACz和MeO-4PACz具有更优异的化学稳定性。该材料在埋底界面能有效抑制漏电流并减少非辐射复合,从而确保完整器件在光照条件下具备良好的运行稳定性。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09333-z